Friday, November 20, 2015

হয়... কি - না হয়

'তুমি কবিতা লেখো?', পরিচিত প্রশ্নের

মুখে সচেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিতে হয়... 'হ্যাঁ... মানে ওই আর কি... লিখি মাঝে মাঝে... কবিতা হয়ে ওঠে কি না জানি না।' সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী

প্রশ্ন, 'কি ধরণের কবিতা লেখো?'

- কি ধরণের মানে?

- মানে...এই কি কি বিষয়ে লেখো... যেমন, প্রেমের কবিতা, প্রকৃতি নিয়ে, জীবন নিয়ে...

- ওভাবে বিষয় সব সময় একটা ধরে রাখা যায় আগে থেকে?

- যায় না? সেকি... এই ভাবেই তো প্রেমের কবিতা, বীরহের কবিতাগুচ্ছ

প্রকাশ হয়। তারপর এই ধর রবীন্দ্রনাথ থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ... প্রেম,প্রকৃতি, দেশ... কত কিছু করে গেছেন।

- কি জানি... ওভাবে তো আলাদা করে ভাবিনি কখনও। যখন যেমন ইচ্ছে হয়...

- বাহ্... বেশ বেশ, তা দিও মাঝে মাঝে পড়তে। তুমি লিখছো জানি... তবে আমার পড়া হয়নি সেভাবে এখনও। চালিয়ে যাও...

গ্রেট!

এ কোনও বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন কথোপকথন নয়। ঘুরে ফিরে এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অনেকেরই হয়। কে কি বললেন,

আর কথোপকথন কি

ভাবে এগিয়ে গেল, তার থেকেও বেশি মজার হ'ল শুরুর ওই 'সচেষ্ট বিনয়'-টা। কোনওরকম 'পলিটিকালী কারেক্ট' হওয়ার অবস্থান রাখতে চাই না, এই বিনয়ের ভাবই

এক এক ক্ষেত্রে এক একরকম ভাবে বিবর্তিত হয়ে যায়। এই বিনয়ের ভাব কোথাও যেমন সৎ, কোথাও তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অহংকার, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে চালাকি... আবার কেউ এই কথোপকথনের জালে নিজেই কবিতা আর কবিত্বের ধাঁধায় বা ফাঁকিতে পড়ে

যান। কথাগুলো শুনে রাগ হ'তে পারে, বিরক্তি আসতে

পারে, ঠোঁটের কোণে তীব্র আম্লিক ব্যাঙ্গের হাসিও

কেটে বসে যেতে পারে...

কিন্তু অস্বীকার

করার সত্যিই কোনও উপায় দেখি না। এমন অতি স্বাভাবিক

কথোপকথনের মাঝেই...

কবিতার মাঝে সেলাইয়ের

দাগের মত বিভাজন রেখা তৈরী হয়ে গিয়ে... সত্যি কবিতা,

মিথ্যে কবিতা... ভাগ হয়ে যায়।

জানি না, এই ভাবে কবিতার

সামনে 'সত্যি' বা 'মিথ্যে'-র মত বিশেষণ দেখে পাঠকেরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। মিথ্যে মানেই তো জালি ব্যাপার, লোক ঠকানো,

ধাপ্পা...ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন কবি

(বিশিষ্ট, মান্যিগণ্যি, রাজনৈতিক দল কিংবা বাণিজ্যিক পত্রিকার স্তাবকও হতে পারেন) গলায় উত্তরীয় ঝুলিয়ে, হাতে পুষ্পস্তবক নিয়ে, মঞ্চে কুর্সি

টেনে বসে হাসছেন,

অন্যের কবিতার

বিচার করছেন (বা এড়িয়ে যাচ্ছেন লোক বুঝে), এর ওর কাছা ধরেও টেনে দিচ্ছেন নিজের কাছায় টান পড়লে... তাঁর এতদিনের মেহনৎ কি কখনও মিথ্যে হ'তে পারে? তাঁকে এভাবে ধাপ্পাবাজ

বলা উচিৎ? এও তো কাঁকড়াধর্মের প্রকারভেদ হয়ে গেল!

নাহ্, ব্যক্তির দিকে, সংগঠনের দিকে আঙুল তুলে দীর্ঘ চর্চা করাকে পাথেয় করছি না। কবিতা নিজেই এখানে মুখ্য। সত্যি কবিতা...

সত্যি শুনলেই

আমার একটা কাছাকাছি কথা কানে বাজে - 'সৎ কি?' ব্যাস, এ'টুকুই বিশ্বাস করি। আর সেখান থেকে ক্রমে দূরে সরে যাওয়া পথগুলো দেখতে দেখতে বুঝতে পারি, সৃষ্টি কি ভাবে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে... ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে একের পর এক লেবেল সাঁটা পণ্য দ্রব্যর

মত হয়ে ওঠে। খুব উৎকৃষ্ট সিল্ করা সামগ্রী, চকচকে মোড়কে নাম করা বাতানুকূল বিপনীর তাকে সুসজ্জিত থাকে। লোকজন কেনে, ঘরে নিয়ে যায়,

খায়... আবার কেনে। ব্যবসা আর ডিমান্ড

দু'টোই খুব। কিন্তু সেই তো কৃত্তিম ভাবেই তৈরী। প্রডাকশন ইউনিটের ব্যালকনি তে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে দেখা যায়... কনভেয়ার বেল্টে এগিয়ে চলেছে সারি সারি একই রকম দেখতে। হিসেব মতই আলাদা আলাদা স্বাদে আসবে,

ফ্লেভারে আসবে, বিশেষ মোড়কে আসবে যাতে বাইরে

থেকে বিশেষ কিছু বলে চেনা যায়। অথচ দলে দলে একসাথে সেই বিশেষগুলোও সব এক, কারও থাকে কারও আলাদা করার জো নেই। আলাদা করে চেনার উপায় নেই, একই রকম হাজার হাজার… বাজারে ছড়িয়ে যাবে, ব্যবসা বাড়বে...

সিস্টার্ণের চাপে ফ্লাশ হয়ে যাবে শেষে। সৎ কি?

দ্বিতীয়

জায়গা হ’ল - ‘কবিতা হয়ে ওঠে কি না জানি না’। এ যেমন এক

ভীষণ সৎ উপলব্ধি, সম্মান করার মত একটা

অনুভব (যা কবির মনে আসতেই পারে); আবার তেমনই একটা চাপা শ্লেষ,

যার মধ্যে নেতিবাচকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই না জানার তৃষ্ণা থেকে

যেমন অন্বেষণ; কবিতার মধ্যে ভাঙা-গড়া চলতে চলতে নিজেকে

খোঁজা। সেরকম এই না জানার ইঙ্গিত থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া –

‘আমি তো জানি, তুমি

কদ্দুর বুঝবে সে তোমার ব্যাপার’। এই ‘না জানার’

মধ্যে দিয়ে চেনার চেষ্টা করতে করতে দেখেছি, এক

কবি মাঝ-বয়সে এসে বলছেন ‘আর কবিতা লিখি না... কারণ বুঝলাম,

আমার আর নতুন কিছু ভাবনা নেই। যা লিখব, সেই

একই চিন্তার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।’ ওনার খোঁজটা উনি আর চালিয়ে যেতে পারছেন না আগের মত। খোঁজার ইচ্ছেটা ম্লান

হ’তে হ’তে বুঝতে পেরেছেন... ওই ‘না জানা’

নিয়ে আর এগনো যাবে না আপাতত। নিজের কবিতা-চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ

সচেতন কবিরা এমন বিরতি নেবেনই। নাহ’লে ‘পাহাড়ে-জঙ্গলে’

খুঁজতে বেরোবেন কি করে? আবার এই ‘না

জানা’-র মধ্যে দেখেছি ব্যক্তিকে চরম অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে। ‘ভাল

লাগছে না’

সহ্য হয় না তাদের কিছু তেই। যাদের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না, যারা বলছে ‘আমি জানি না’ তাদের দূরে সরাও। যারা

আস্থাশীল এবং নিশ্চিৎ ভাবেই ধ্বনি ভোটে প্রমান করে দেবে যে ‘আমিই

জানি’

তারাই থাকবে চারপাশে। তাদের মাথার ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েই মাইক্রোফন

ধরতে হবে কবিতা পাঠ করার জন্য। সেই বোধ থেকেই বেড়িয়ে আসে ‘ভাল

লাগে নি?... তাহ’লে

বাদ দিয়ে দাও!’

এবং একান্তে ‘এইসব রাবিশ

লোকজনকে কবিতা দেওয়াই ভুল!’

আলোচনার জায়গা নেই... আত্মসমালোচনা কিংবা বিশ্লেষণও বহুদূর... “এই

দিলাম! এইটা থাকল... উদ্ধার হয়ে গেলে, পুণ্য হ’ল তোমাদের পত্রিকা।” কবিতার প্রতি (যা মানুষ নিজে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে চলে) যেদিন

কবির সততাটা ফিকে হয়ে যায়... সেইদিন থেকে ওটা মিথ্যে কবিতা। কিন্তু আবারও মনে করে

নেওয়া দরকার, কবিতার বিচার... ভাল বা খারাপ বলে দেওয়া,

সে যেকোনও পরিস্থিতিতেই একটা অবিচার হয়ে উঠতে পারে। ভাল লাগা,

বা খারাপ লাগা ব্যক্তির নিজস্ব। আর বিচার হবে তত্ত্ব এবং তথ্যের

ভিত্তিতে, সেখানে তা ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আবেগদ্বারা

প্রভাবিত হলে মুশকিল। আর ব্যক্তির প্রভাবে তাকে তুলে দেওয়া বা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া

ভীষণ অন্যায়। এইসব থেকে সরে এসে, কবিতার কাছে থাকা যায় ভাল

লাগার জায়গা থেকে। আর যা ভাল লাগল না, বেশ... লাগল না,

তো কি আর করা যাবে? তা নিয়ে শিড়া ফুলিয়ে তাকে

নিকৃষ্ট প্রমান করা জরুরি নয়। আর যদি প্রমানেরই ব্যাপার আসে, তো আবার সেই তথ্য আর তত্ত্বের ডাক পড়বে... আমার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে,

‘আমি নিজে জানি তো?’। নাহ’লে

অবিচারই হবে... যেমন আগে হয়েছে, এখনও

হয়ে চলেছে। ভাল-খারাপ এর বাইরে, একটা অন্য ধারা... সত্যি-মিথ্যে।

অনেক অনেক মিথ্যে, ফাঁকি, যান্ত্রিক,

বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট... এই ভাবে ‘ভাল’

ভার্ডিক্ট পেয়ে থেকে যাবে সুন্দর মলাটের বইয়ে। পরের প্রজন্ম জানবেও

না, এর বাইরেও কত সৎ প্রচেষ্টা, সৃষ্টি...

এসেছে আর হারিয়ে গেছে, সুন্দর মলাটের মাঝে জায়গা হয়নি বলে। অস্কার ওয়াইল্ডের একটি মন্তব্য মনে পড়ে –

‘All bad poetry springs from genuine

feeling.’

তাই, একটি কবিতা কারও ভাল না লাগলেও, কবি সেই সৃষ্টির প্রতি সৎ থাকলে সেই সততা কে অসম্মান করার অধিকার কারও

থাকে না। আর সেই কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করাও অর্বাচীনের কাজ। অথচ

যেখানে স্পষ্টতঃ ‘genuine feeling’-এর অভাব চোখ ঠেকে, অর্ডারী মাল-এর মত সাপ্লাই করা...

কবিতা কি নয়? হ্যাঁ কবিতাই তো... কিন্তু মিথ্যে। ঠিক যেমন

পদার্থ বিজ্ঞানে সদ-অসদ প্রতিবিম্ব হয়। আয়নার ওপারে দেখা অসদ প্রতিবিম্ব, মিথ্যা কবিতা। চকচকে ঝকঝকে... নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখে নেওয়া অলীক। কিন্তু

ওই কাঁচের ওপারেই... তাৎক্ষণিক।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনও কবিই জীবদ্দশায় স্বয়ং প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে

পারেননি বাংলা কবিতার জগতে। আর পরবর্তীকালে যারা জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন,

তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছে কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠান। কবি কখনও সচেতন

ভাবে, কখনও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে গিয়ে

কবিতা... মায় সৃষ্টির পুরো বকলমই দিয়ে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের হাতে। ‘আগামী

সপ্তাহের মধ্যে একগুচ্ছ টাটকা কবিতা সাপ্লাই কর’-র অর্ডারে সৃষ্টি যে

কবিতা, তা যতই ‘বাহ্’-সমৃদ্ধ হোক... ‘অপূর্ব’-খচিত হোক... তার অন্তরে আত্মা থাকে কি? আত্মমন্থন

এর মধ্যে দিয়ে কখনও আবেগের এক একটা পালক কে হাওয়া ভাসিয়ে দেওয়া, বা কখনও এই আবেগের শৃংখল থেকেই ‘আমি’

টা কে বার করে অন্য কোথাও হারিয়ে যাওয়ার যে ম্যাজিক... তার সঙ্গে

বোঝাপড়া করে নিয়ে প্রতিষ্ঠান-দাস হয়ে থাকা জীবনে কবি’র

ঘুম আসে রাতে? কি জানি! প্রতিষ্ঠান

শুনলে তো আমার কেমন জমি-ব্যবসার প্রমোটারদের মত লাগে আজকাল, হাঙরের

মত। নিজের মত করে ঘুঁটি সাজিয়ে রাখা... কবি সাহিত্যিক পুষে রাখা রীতিমত আইনি

মুচলেখা করে। ভাবতেও কেমন লাগে, একজন কবি চুক্তিবদ্ধ হ’ন...

‘এখানে লিখলে...ওখানে লেখা দেওয়া যাবে না’। দু’হাত

তুলে সর্বহারার মত প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়... “হে বিপন্ন

সমাজ! তুমি কবিকেও চুক্তিবদ্ধ করলে?”

কবিতা

চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়? আচ্ছা, সত্যিই কি কবিতার মত আত্মিক উপস্থিতির চুক্তিবদ্ধ হওয়া সম্ভব? আর যদি হয়, তার মধ্যে আর কতটুকু সত্যির ভস্ম রয়ে গেল?

সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ঠিক তার নিজের তাগিদ থেকে বাজার করতে বেরোবে

বাজারের থলি নিয়ে। যাকে যাকে ভাঙিয়ে বেওসা সম্ভব, তাকে তুলে

নেবে ঝুলির ভেতর। তারপর আসে পারিতোষিক, সাম্মানিক...

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কবি, এত দিন পর... চটির তলা ঘষতে

ঘষতে একটা হিল্লে হ’ল! তাও বেশির ভাগই জীবদ্দশায় সেই সম্মান পান নি,

পেয়েছেন পরে... যখন কেউ বুঝেছে, এই কবিতা দিয়ে

ব্যবসা করার এখন মোক্ষম সময়। জীবদ্দশায় বুকের বোতামহীন শার্ট পরে মাটির ভাঁড়ে চা

খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া নিঃশ্বার্থ মানুষটা হঠাৎ করেই ‘কবিতা

সমগ্র’

তালিকার দশ জনের একজন হয়ে গেছেন কোনও প্রকাশনার। কবি ব্যবসা করেন নি

জীবদ্দশায়, কিন্তু তাঁর কবিতাগুচ্ছ অবলীলায় ব্যবসা হয়ে গেছে।

আর তাকে মডেল ধরে নিয়ে, ঠিক ছাঁচে ঢেলে বেরিয়ে এলো গুচ্ছ

মেকি কবিতা... অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের এক একটা ছাপা খানায়।

অথচ,

এর পাশে পাশেই... প্রতিষ্ঠানের তৈরী হাউসিং কমপ্লেক্সে একরকম দেখতে

অ্যাপার্টমেণ্টের মত মিথ্যে কবিতার ভিড়ের আওতার বাইরে... স্বতন্ত্রভাবে নির্মান আর

বিনির্মান চলছে এখনও। আগেও হয়েছে এই ভাবে। হয়ত অতি সরলীকরণ মনে হবে, বা একটা সময়ের কোয়ান্টাম ঝাঁপ দিয়ে তুলনা করার জন্য ত্রুটি ধরবেন অনেকে।

কিন্তু, একবার ভেবে দেখুন... কাব্যের যে নিদর্শনগুলোর এখন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে, সেগুলো কি প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখা? না কি মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাঠ করার

উচ্চাশা নিয়ে সৃষ্ট? সেই যুগেও কি পৃষ্টপোষকতা হ’ত

স্তরে স্তরে এই ভাবে? কিংবা প্রতিষ্ঠানের ‘ডিমাণ্ড

সাপ্লাই’

বা ‘কবিতা প্রতযোগীতার’ অসুস্থ পরিবেশে এমন মিথ্যে কাব্য চর্চার চল ছিল? যদি

সে অবকাশ থাকে... তবে তার স্বরূপ কেমন? চর্যাপদের কথা

প্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ চর্যাপদ বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেই বলে গেছেন সেগুলো সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনের পংক্তি।

ঠিক কাব্য লেখার মৌলিক ইচ্ছে থেকে হয়ত নয়, কিন্তু তবুও কাব্য

হয়ে উঠেছে... দর্শনও ধারণ করেছে ভাষা-গর্ভে। কিন্তু এর পর যে মঙ্গল কাব্য আর

অনুবাদ কাব্যের ধারা... সেখানে? পরাগল খাঁয়ের সময় কবীন্দ্র

পরমেশ্বর (এই খানে কবীন্দ্র উপাধি কিন্তু লক্ষ্মণীয়) যে মহাভারত করেছিলেন, তা কিন্তু মুসলমান শাসকের সাহিত্যানুরাগের জন্যই সম্ভব। বরং বলা উচিৎ কবি

কে কবীন্দ্র উপাধি দেওয়া, এবং আফঘান সেনাধপতির বাংলা

সাহিত্যের প্রতি টান... ঠিক হেলাফেলা করা যায় না। অথচ কাশীরাম দাস বা কৃত্তিবাস

ওঝা কেন অনুবাদে হাত দিলেন, তার স্বচ্ছ বিশ্লেষণ করা কিন্তু

খুব মুসকিল। এর বাইরে কাব্যচর্চায় নিবেদিত আর একজন হিন্দু বাঙালীর কি ইচ্ছে হয়নি

মহাকাব্যের বাংলা পদানুবাদ করতে? না কি তা হয়েও হারিয়ে গেছে

কাল-গহ্বরে? ভাবলে কেমন গড়মিল লাগে। এদিকে, কুইজ বইয়ের পাতায় পাতায় কাশীরাম দাস বা কৃত্তিবাস ওঝার নামই পাবে সকলে।

চণ্ডীমঙ্গলের সূচনায় সরাসরি সামাজিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেওয়ার যে প্রয়াস, সেই সময়ের রাজন্যবর্গের গোলাম হয়ে লিখতে বসলে, মুকুন্দদাসের

পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হ’ত ওই বর্ণনা দেখলে। পড়তে পড়তে মনে হয়,

শ্রেফ কোনও লৌকিক দেবীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা নয়, সেই সময়ের সমাজ-ব্যবস্থা, শাসকের দুরাচার, নারীদের জায়গা (কখনও উপেক্ষিত, পদদলিত... আবার কখনও

সেই প্রধান নির্ধারক হয়ে ওঠে)... সব কিছু। শুধু লেখা নয়... প্রজন্মের জন্য রেখে

যাওয়ার একটা দায়িত্ববোধ। আর এই দায়িত্ববোধ অন্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যেও নজরে

আসে। আর এই মঙ্গল কাব্যের রেশ টেনেই আমরা সত্যি কবিতা মিথ্যে কবিতার একটা জ্বলন্ত

উদাহরণ পাবো –

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল। প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজপুরী ছেড়ে আসছেন কবি রামপ্রসাদ সেনের মাটির ভিটেতে,

হালি শহরে। সাধক পরিচিতিতে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হলেও, রামপ্রসাদ সেন কবি প্রতিভার জন্য সাধারণের সম্মান এবং সমাদর দুটোই লাভ

করেছিলেন, তার প্রমান কৃষ্ণচন্দ্রর এই আহ্বান। প্রথম দায়িত্ব

সাধক রামপ্রসাদকেই দিলেন। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা, কবির কাছে

–

রসসাহিত্য চাই, মঙ্গল কাব্যের রূপে... রাজার

মন খুশি করে দিতে হবে। রামপ্রসাদ সেনের চেষ্টা ফ্লপ করল, ঠিক যেমন একজন সৎ কবির ফ্লপ করার কথা। আর তার জায়গা নিলেন রাজসভায়

ইতিমধ্যেই আসন পেয়ে যাওয়া ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র ওই ভুলটি করলেন না, যা রামপ্রসাদ করেছিলেন। উনি একদম রাজার জন্যেই সেই রসের মিঠাই পাক লাগিয়ে

ঝাঁঝরিতে তুললেন, যাতে কৃষ্ণচন্দ্রর জিভে স্বাদ লাগে।

অন্নদামঙ্গল এলো, রায়গুণাকর হয়ে জাঁকিয়ে বসলেন ভারতচন্দ্র।

এবারে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলের মত দু’টো

বাঘা মঙ্গলকাব্যের পাশে অন্নদামঙ্গলকে রেখে নিরপেক্ষ ভাবে ভাবুন... বুঝতে পারবেন

মিথ্যে কবিতা ব্যাপারটা কি। অথচ প্রায় আড়াই দশক পার করে,

এখনও একাধারে কবি, দার্শনিক এবং সাধক

রামপ্রসাদ সেনের পদগুলি গান হয়ে মুখে মুখে ফেরে। সে তুলনায় রায়গুণাকরের

অন্নদামঙ্গল বাদে আর কিসের অস্তিত্ব আছে এখন... ভেবে দেখার বিষয়, তাই না?

রামনিধি

গুপ্ত (ওরফে নিধু বাবু) যখন বাংলা গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারা আনার কথা ভেবেছেন,

সেই ভাবনা কিন্তু হঠাৎ উদয় হয় নি। শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিতে

গিয়ে তাঁকে হিন্দুস্তানী উস্তাদের কাছে শুনতে হয়েছিল, “বাঙালী

আবার শাস্ত্রীয় সংগীত কি গাইবে? বাংলায়

খেয়াল-ঠুমরী হয়? বাংলায় তো শুধু কীর্তন হয়!”

সেই জায়গা থেকেই একজন শিল্পীর দায়িত্ববোধের জন্ম। নিজের ভাষার

প্রতি... সংগীতের প্রতি... সৃষ্টির প্রতি... মৌলিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা। নিধুবাবু

কিংবদন্তী হয়ে থেকে গেছেন শতাব্দী জুড়ে, শতাব্দী অতিক্রম

করে। ঠিক সেই ভাবেই, একজন জমিদার বাড়ির ‘বখে

যাওয়া’

ধর্মত্যাগী যুবক জেদ ধরলেন বাংলা কবিতায় নতুন কিছু রেখে যাওয়ার,

যা বহুদিন কেউ ভাবেনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ এলো অন্ত্যমিলে পদ রচনার

সময়ে, রীতিমত দুঃসাহস। সত্যি বলতে, সেই

সময় যে কবিতা পাঠের ভঙ্গি, কবিতা রচনার রীতি... সেখানে

এইভাবে ছন্দ করে লিখলে পড়তেই হিমসিম খেতে হবে লোকজন কে। ইংরেজী সাহিত্যে

প্রতিষ্ঠিত কবিতার ধারাগুলো নিয়ে পরীক্ষার কাজ শুরু হ’ল

বাংলা ভাষায়। কবিতা নিয়ে এমন সচেতন পরীক্ষার নজির তার আগে তেমন ভাবে আর আছে কি?

আর তারপর নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে চরম অবস্থান...

একসাথে চারটি মহাকাব্য চলছে! বাংলা ভাষায় মহাকাব্য... মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নিজের

কবিসত্ত্বার প্রতি, সৃষ্টির প্রতি, এবং

দায়িত্বের প্রতি কতটা নিবেদিত থাকলে এমন কাজ করতে পারে একটা মানুষ? তার দশমিক ভগ্নাংশের ছিঁটে-ফোঁটাও কি শতাব্দী অতিক্রম করে পৌঁছল না আজকের

বাংলা তে? এর মধ্যে এতটুকু ফাঁকি ছিল না, মিথ্যে ছিল না, তঞ্চকতার হূল ছিল না। কোনও জমিদারের

মোসাহেবী করতে বসে বীরঙ্গনা লেখা যায় না। মাস মাইনের ধারাবাহিক লিখতে বসে ‘মেঘনাদবধ’

হয় না। তখন কোথায় প্রতিষ্ঠান? কে সামলে রাখল এই সম্ভার? কে করেছিল বিজ্ঞাপন?

ক’টা উত্তরীয় জুটেছিল কবি মধুসূদনের?

মিথ্যে কবিতা আসার অবকাশই ছিল না। আর্থিক অনটনে দিন কাটানো, স্বভাবের কারণে সামাজিক ভাবে একঘরে হয়ে যাওয়া মানুষটার, কাজগুলো প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু চাহিদাই ছিল না।

নিজেস্ব চাহিদা মেটানোর থাকলে, জমিদারের ছেলে তা দিব্যি করে

নিতে পারতেন অন্য কৌশলে, অনেক আগেই। একেবারে অন্য শতাব্দীতে

এই ভাবেই মদের নেশায় চূড় হয়ে, যক্ষায় কাশতে কাশতে সব কিছুকে

ডোণ্ট কেয়ার করে নিজের কাজগুলো রেখে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন একজন

বঙ্গসন্তান... সেই কিংবদন্তী মানুষটিও সৃষ্টিশীলতায় দাগ লাগতে দেন নি কোনওদিন।

যদিও, তিনি মূলতঃ কবি নন, কিংবা...

তাঁর কাব্য রচনার মাধ্যম ছিল একটু পৃথক... আলো, ক্যামেরা, চিত্রনাট্য।

বিহারীলাল

চক্রবর্তী প্রাক-রবীন্দ্রনাথ পর্বে বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিলেন। পূর্ণিমা কিংবা

সাহিত্য-সংক্রান্তির মত ওনার সম্পাদিত নিজেস্ব পত্রিকাও ছিল,

আবার ভারতী, সোমপ্রকাশ পত্রিকার মত জনপ্রিয়

পত্রিকাতেও ওনার কবিতা প্রকাশিত হ’ত। ঠিক যেমন

আমরা এখন দেখতে পাই কিছু প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে। বা কবি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এগুলো তার প্রমান। উনবিংশ শতাব্দীতে সফল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী যে

অনেকটা জুড়েই ছিলেন, তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জবানবন্দী এবং

শুরুর দিকের কবিতা দু’টোতেই স্পষ্ট। মাঝে মাঝে ভয় হয়,

আজকের দিনে হ’ল - এমন

অনেক বিহারীলাল, বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান,

এবং মঞ্চের ভিড়ে হয়ত আমাদের সাধের রবি ঠাকুরটিকেও মিথ্যে কবিতার

মাঝে ফেঁসে যেতে হ’ত। অথচ এতে একজন বিহারীলাল চক্রবর্তীকে কিচ্ছু বলা চলে না,

উনি ঘরে ঘরে গিয়ে বলেন নি, তোমরা আমার ছন্দতে

নিজের শব্দ বসিয়ে রেপ্লিকা তৈরী করে যাও। কি আর করা যাবে... ‘পিয়ার

প্রেশার’

বলে পেশাগত জার্গন আছে একটা, ওই আর কি! আবার

রবি ঠাকুরের সমসাময়িকই (সমসাময়িক, কারণ আশি বছরের দীর্ঘ

জীবনটা অনেকটা অধ্যায়ে ভাগ হয়ে আছে) রজনীকান্ত সেন, সত্যেন্দ্রনাথ

দত্ত, অতুলপ্রসাদ সেনের মত যারা নিজেদের মত কবিতা রচনা করে

গেছেন... তাঁদের অনেককেই দেখা যায় ব্যক্তিগত প্রতিকূলতা, বা

জীবিকা সামলাতে সামলাতে নিজের ভালবাসার জায়গা থেকেই কবিতা, গীত

রচনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। একনিষ্ঠ ভাবে লেখা, এবং

কবিতাগুলোকে লালন করার মাঝে, কবি মনের কোথাও সে স্বপ্ন

থাকতেই পারে - কবিতাগুলো মানুষের মনে একটু স্থান পাক,

ক’টা শ্রোতার কানে তুলে দেওয়ার একটা উপায় হোক... আর একটু সমাদর

লাভ। মুশকিল হ’ল রবীন্দ্রনাথ যেভাবে একটা আসত বিষয় হয়ে উঠেছেন,

স্নাতক থেকে ডক্টরেট অবধি, এবং তারপরেও ‘রবীন্দ্রনাথ’-এর শেষ নেই কাব্য প্রসঙ্গে। মুশকিল বললাম কারণ –

রবীন্দ্র-অনুরাগী আর রবীন্দ্র-অন্ধ, এই দু’টো

শব্দের মধ্যে ফারাকটা মুছে যাওয়া মোটেই সুখের কথা নয়। একটা অপ্রিয় সত্যি কথা হজম

করতে শেখা খুব জরুরি, তা হল –

রবীন্দ্রনাথ না জন্মালেও বাঙালীর কবিতা লেখা বন্ধ হ’ত না।

রবীন্দ্র-ধাক্কায় বাংলা কাব্যে কবিতার জোয়ার এসেছে, আর না থাকলে আসত না... এই ভুল ধারণার মধ্যে থাকা মূঢ়তা। কবিতার প্রতি

যাঁরা সৎ, দায়বদ্ধ তাঁরা সময় মত ঠিক নিজের কাজটা রেখে যেতেন

এইভাবেই... জীবনানন্দ, হাংরি প্রজন্ম, শক্তি

চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশ সেন, বিনয়

মজুমদার, শ্যামল সিংহ, ভাস্কর

চক্রবর্তী... এই গোটা বিংশ শতাব্দীটা ভয়েড হয়ে যেতো না মোটেই। অথচ আবার ফিরে দেখলে,

ওই যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কাব্য চর্চার অধ্যায়... সেই নিয়ে এতটাও

সমান্তরাল গবেষণার ফসল দেখি না, যতটা প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল,

বা আছে। সেই কবিদের সম্বন্ধে আর অত বিষদে জানা বা আলোচনা করার

অবকাশই নেই... টুকরো টুকরো ঘটনা ছাড়া। তবে রবীন্দ্রনাথ, এবং

সমকালীন অন্য কবিদের প্রসঙ্গ এলে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা স্পষ্টই বলেন, “এত

কিছু সামলে মানুষ কবিতা বা গান লিখতে বসবে কখন?!”

কিন্তু ওনারা বসেছেন; অনেকেই স্বল্পায়ু,

দীর্ঘ অসুস্থতায় জীবন কেটেছে কারও কারও... তবুও তাঁদের কাব্যনিষ্ঠার

জ্যোতি ম্লান হয় নি। আর যারা এত কিছু সামলে নিজের ভালবাসাকে নিঃস্বার্থ ভাবে

বাঁচিয়ে রাখে, তার মধ্যে কি কখনও মিথ্যে বাসা বাঁধতে পারে?

আমরা

ভুলে যাই, কলকাতার বাইরে একটা

গোটা পশ্চিম বঙ্গ রয়েছে... ভুলে যাই, ত্রিপুরা বলে একটা

রাজ্যতেও বাঙালীরা আছেন, সেখানেও কবিতা চর্চা হয়। বাংলাদেশ

থেকে কবি-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কলকাতায় সম্মাননা দেওয়ার প্রচলন আছে,

দু-তরফেই আছে ওটা (বিভিন্ন স্তরে)। কিন্তু পূর্ব ভারত এবং

উত্তরপূর্ব ভারতে বিহার, ঝারখণ্ড, ত্রিপুরা,

অসম এবং অন্য রাজ্যে যে বাঙালী কবিরা তাঁদের কেউ ডাকেন, সাম্মানিক তুলে দেন এই কলকাতার কোনও প্রেক্ষাগৃহে? এই

যে দল-সংগঠন-প্রতিষ্ঠানের মন্থনের মধ্যে সকলের মাঝে যে ‘কেউ

কেউ কবি’

হয়ে ভেসে উঠছেন বাণিজ্য সমুদ্রে, এর মাঝে কখনও

কারও মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অন্য রাজ্যদের আহ্বান

জানিয়ে এক বার্ষিক বৃহৎ কবিতা সম্মেলনের কথা? অথচ দেশের অন্য

প্রান্তে... বেনারসে হিন্দি কবিতা-উৎসবের প্রচলন আছে, লখনউতে

উর্দু কবিদের সম্মেলন হয়, এমন কি চেন্নাইতে পর্যন্ত ইংরেজী

কবিতার উৎসব হয়েছে। জনৈক বাঙালী কবিকে নিজের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করে সেখানে পাঠ

করতে দেখা গেছে। কিন্তু কলকাতার সাহিত্যবাণিজ্য-দপ্তরের কলমচিদের নিজের আর অন্যদের

পিঠ চুলকে দেওয়া, আর চুলকোতে গিয়ে আঁচড়ে দেওয়া ছাড়া বিশেষ

কিছু করার নেই এইমুহূর্তে। জানি, এই পরিকল্পনা কোনও সাহিত্য

হাঙর হাইজ্যাক করলে সেই একই দলাদলি হবে সেখানেও। কিন্তু তবু তো একটা বলার মত মঞ্চ

পাবে বাংলা কবিতা? ডোভারলেন মিউজিক কনফারেন্স-এর মত যদি একটা

তিন-চার দিন ব্যাপী বৃহত্তর কবিতা-সম্মেলন হয়, সে কি কম কথা

কিছু? সেখানে যদি মিথ্যে কবিতার জুজু দেখাও যায়, তার বাইরে এতগুলো সৎ প্রচেষ্টার অঙ্গীকার এক হয়ে কি আর একটা নির্মল বেদী

স্থাপন করতে পারবে না কবিতার জন্য?

বইমেলায়

দেখলাম, মুক্তমঞ্চে কবিদের আহ্বান করা হচ্ছে একে একে।

এত শোরগোলের মধ্যে কবিতা পাঠ এবং শ্রবন দু’টোই

অত্যাচার। তবু দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে কিছুক্ষণ। শুনলাম,

এক এক করে কবিদের ডাকা হচ্ছে, তাঁদের জেলার

নাম ধরে চিহ্নিত করে। কবিকে তাঁর জেলার নামে চেনা হবে কেন?

তাকে আমরা চিনব তার কবিতা দিয়ে। আবার কোথাও যেন মনে হ’ল...

এ একটা চাপা ক্ষোভ, কলকাতা-কানা

সংস্কৃতির ধারকবাহকদের বিরুদ্ধে। কবিতার মধ্যে যত বেশি মিথ্যে কবিতা, আর মিথ্যে কবিদের সংক্রমণ বাড়বে, এই ক্ষোভও ঘনীভূত

হবে তত বেশি। তার ফল কি, তাতে কবিতার আদতে কি মঙ্গল হবে তা

অবশ্য আমি জানি না।

অ্যারিস্টটল

এবং প্লেটো, সমাজে কবিতার

স্থান কে বিবেচনা করে, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রতি পরম

শ্রদ্ধাশীল এই দুই গ্রীক দার্শনিক দু’জনেই

কবিতাকে ইতিহাসের থেকেও ওপরে বসিয়েছেন । একদিকে অ্যারিস্টটল বলছেন –

“Poetry is finer and more

philosophical than history; for poetry expresses the universal, and history

only the particular.”

আবার একদিকে প্লেটোর বক্তব্য ছোট্ট এবং সোজাসাপটা –

“Poetry is nearer to vital truth than

history.”

মানুষের

দেখার চোখ যতদিন আছে... দৃষ্টি সে কখনও বহিরমুখী, কখনও বা অন্তর্মুখী, কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেই

মানুষের জীবন। এই আবাহমানকালের দর্শন কে কখনও জড়িয়ে, কখনও

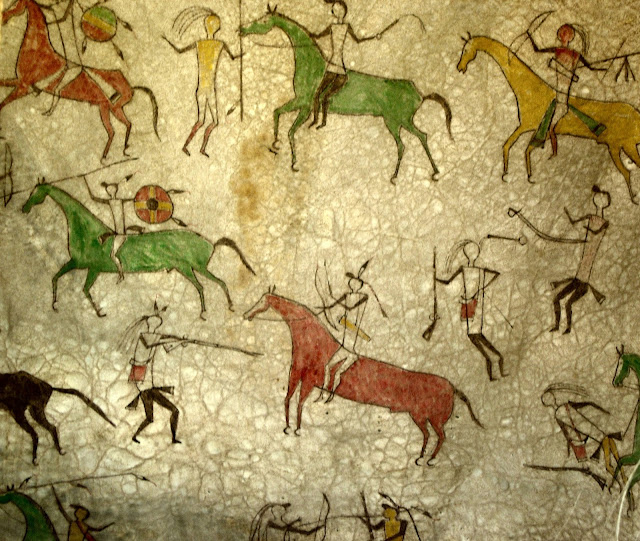

ধারণ করেই কবিতার সর্বব্যাপ্তচরাচর অস্তিত্ব। আলতামিরা থেকে অজন্তা অবধি যে গুহা

চিত্র, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে ভাস্কর্যের মাঝে

শিলালিপি থেকে রোমের সিস্টাইন চ্যাপেল, মেঘদূত থেকে

টেম্পেস্ট, তিব্বতী বৌদ্ধ জপ থেকে কবীরের দোহা, লে মিজেরেব্লস থেকে ভূতপতরীর দেশে, দালি থেকে

করাঞ্জাই, গোদা থেকে ঋত্বিক ঘটক... এর মধ্যে কোথায় নেই কবিতা?

কাব্য কি শুধু ছন্দে ছন্দে বাঁধা পদের মধ্যে? নাহ্...

কবিতাই একমাত্র পেরেছে, বাকি সব সৃষ্টির মধ্যে কবিতাই

একমাত্র পেরেছে এই ছন্দ-বন্ধনের বাইরে সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে যেতে, মিশে যেতে... গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে। সেই দেখা, আর যা

দেখা হ’ল তাকে দেখানোর প্রয়াস... এর মধ্যে যদি সততা থাকে তাহলেই কবিতা

সত্য। এই সচেতনতা আর দায়িত্ববোধটুকু ছাড়া কবিতা আর কিচ্ছু দাবী করনি। আর তার

অভাবেই যা কিছু মিথ্যে... আর ফাঁকি।

গোটা

পৃথিবী... আফ্রিকা থেকে মধ্য প্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা থেকে হাঙ্গেরি, অস্ট্রেলিয়া থেকে

চিন... কবিতা লিখে যাচ্ছে মানুষ (ক’জন কবির

নামই বা আমরা জানতে পারি? ক’টা

কবিতাই বা চিনে যেতে পারব সারা জীবন চেষ্টা করেও?)...

কবে শুরু, কেউ জানে না। সেই সব সত্যি কবিতা -

মাতৃদুগ্ধের মত, শিড়া কাটা রক্তের মত, ঔরশের

মত, গর্ভস্রাবের মত, সংগমের মত, খুলিফাটা ঘিলুর মত সত্যি!

Subscribe to:

Post Comments (Atom)

0 comments:

Post a Comment